Mini-tornade, été indien... les termes météo utilisés à mauvais escient

Le lexique météorologique regorge de termes employés plus ou moins couramment. Pourtant, certains de ces termes sont régulièrement utilisés à mauvais escient tandis que d'autres ne devraient même pas exister... Avant que vous ne découvriez la liste ci-dessous, nous rappelons bien évidemment que cette liste est non-exhaustive.

"Mini-tornade"

Infographie ironisant sur l'emploi du terme "mini-tornade" - via Infos Météo

Commençons par le plus terrible des termes, celui qui fait cauchemarder les puristes : la "mini-tornade" ! En effet, de nombreux météorologues s'arrachent les cheveux à chaque fois que ce terme est relayé dans la presse - et cela arrive souvent ! La raison ? Ce terme n'a tout simplement aucun fondement scientifique et ne devrait pas exister.

Dans les faits, il existe des tornades d'intensité variable que l'on peut classer sur une échelle allant de l'intensité EF0 à l'intensité EF5. Ainsi, tout phénomène correspondant à un tourbillon de vents violents reliant le nuage jusqu'au sol sera qualifié de tornade. Il n'y a donc pas d'entre-deux possible et pas de place pour une "mini-tornade". Une tornade de faible intensité pourra être classée comme "EF0" ou "EF1" mais pas comme "mini". D'ailleurs, les tornades les plus puissantes ne sont pas forcément celles qui ont la distance nuage-sol la plus longue.

L'appellation "mini-tornade" est un terme qui a été inventé il y a de longues années par un journaliste et qui est depuis entré dans le jargon journalistique. Il s'agit d'un mot fourre-tout qui est largement employé dès qu'un phénomène venteux violent (micro-rafale, macro-rafale ou véritable tornade) cause des dégâts sur une zone précise.

"Giboulée"

Illustration de giboulées de grêle - photo Fotolia

Tout le monde - ou presque - sait ce qu'est une giboulée. Il s'agit d'une averse brève mais intense qui s'accompagne de précipitations mixtes pouvant associer de la pluie, du grésil, de la grêle ou de la neige. Comme nous sommes désormais en hiver et que des averses de grésil/grêle ou de neige ont été observées, le terme "giboulée" a refait surface. Pourtant, il ne devrait pas être employé...

En effet, le terme "giboulée" a une connotation saisonnière. Il caractérise les averses de grésil/grêle ou de neige qui surviennent à la fin de l'hiver ou au printemps lorsque les températures se réchauffent au niveau du sol mais que le froid est encore bien présent en altitude. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de "giboulées de mars". Parler de "giboulée" entre février et avril fait donc sens mais pas au mois de décembre où l'utilisation de ce terme est abusive.

Il faut néanmoins avouer qu'il est facile d'oublier que la giboulée est associée au printemps. Certains diront qu'entre une averse de grêle en décembre et une averse de grêle en mars, il n'y a rien qui change pour celui qui la reçoit... C'est ainsi que même certains météorologues professionnels en viennent à parler de giboulées en pleine période des fêtes.

"Été indien"

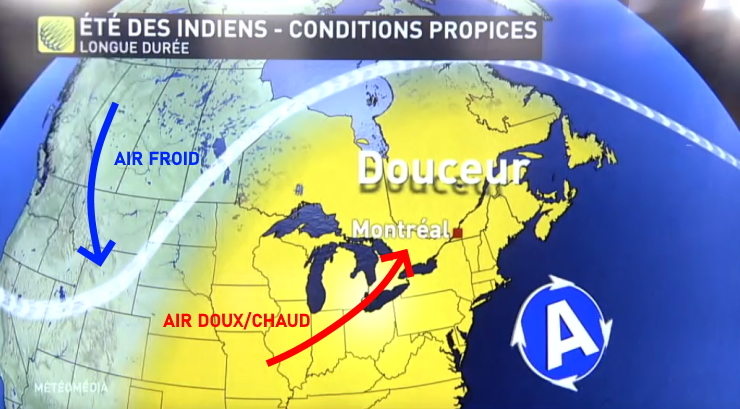

Schéma de la situation propice à l'observation de l'été indien - via Météo Média

L'été indien est typique du climat de l'Amérique du Nord. Il correspond à une période de temps clément et très doux au cours de la saison automnale (mois d'octobre ou de novembre), survenant après les premières gelées et/ou les premières neiges de la saison. Quand les premières vagues d'air froid plongent sur l'ouest et le centre du continent nord-américain, l'air très doux à chaud est propulsé par effet de vases communicants vers le nord-est des États-Unis et l'est du Canada, entraînant d'impressionnants redoux automnaux.

Si le terme "été indien" est souvent employé en France lorsque la douceur règne en automne, le phénomène n'est toutefois pas comparable à celui qui concerne le continent nord-américain. En effet, les mers et océans qui nous entourent contribuent à atténuer sensiblement les masses d'air froid qui nous atteignent à l'automne. L'ampleur des redoux qui suivent une période fraîche est donc moins importante.

À titre d'exemple, un épisode d'été indien a concerné le nord-est de l'Amérique au début du mois de novembre dernier. À Montréal, de la neige était observée le 3 novembre avec une température maximale de 1°C. Seulement 2 jours plus tard, le thermomètre frôlait les 21°C. De tels contrastes caractérisent l'été indien et sont presque impossible par chez nous...

"Forts cumuls de pluie"

Illustration d'une forte pluie - via Getty Images

Lorsqu'on lit un bulletin météo en période de temps agité, il n'est pas rare de rencontrer l'expression "forts cumuls de pluie" (ou de neige). Pourtant, ces termes ne doivent normalement pas être utilisés ensemble. En effet, l'adjectif "fort" décrit une intensité alors qu'un cumul de pluie évoque une quantité. Par définition, une quantité ne peut pas être "forte" mais sera plutôt "élevée" ou "importante". Il s'agit d'une simple faute de français mais elle est assez répandue.

"Mistral chassant les nuages"

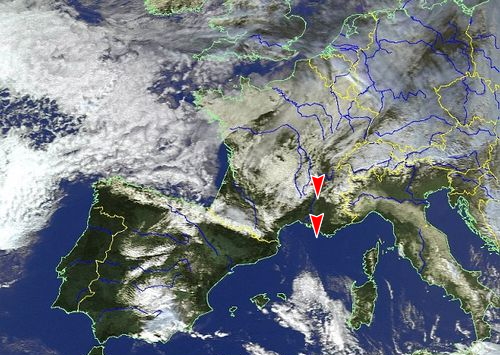

Exemple de mistral et ciel dégagé en basse vallée du Rhône - via EUMETSAT

Dans les bulletins météo, on peut très souvent entendre que le mistral "chasse les nuages" ou "dégage le ciel". Si l'on se montre un peu tatillon, cette expression n'est pas tout à fait appropriée car elle laisse à penser que le vent emporte les nuages et les éloigne - chose qui n'est pas exacte.

En réalité, le mistral est un vent sec (dans la grande majorité des cas) qui fait baisser considérablement les taux d'humidité dans l'atmosphère. Il crée alors un environnement défavorable à la formation des nuages (c'est très souvent le cas en basse vallée du Rhône). Pour résumer, le mistral n'éloigne pas les nuages mais il les empêche tout simplement de se former.

MAIS ATTENTION car ce sont surtout les barrières montagneuses (Pyrénées, Massif-central, Alpes) qui empêchent les nuages d'étage bas et moyens de passer par courant d'ouest à nord (et moins l'effet du mistral et de la tramontane).

"Vague de froid"

Voiture glacée par les embruns du Lac Léman à Genève lors de la vague de froid de février 2012 - via Keystone

Tous les ans lorsque vient la saison hivernale, le terme "vague de froid" est massivement utilisé, à tord et à travers. Dans la presse, il est courant de voir apparaître ce terme dès que les températures baissent, parfois même pour parler des premières gelées ou du retour d'un froid de saison après une période douce. Cette utilisation abusive fait perdre son sens à la vague de froid.

S'il n'existe aucun seuil défini pour évoquer une "vague de froid" en France, il est impératif que les températures se situent très largement en dessous des normales de saison sur au moins plusieurs jours. À titre d'exemple, le froid actuel apporte des températures sous la norme mais insuffisamment basses pour être qualifié de vague de froid. En général, on utilise ce terme lorsque les gelées nocturnes sont fortes et qu'il ne dégèle pas les après-midi durant plusieurs jours.

"Beau temps" en été

Illustration de la sécheresse en août 2020 dans l'Ain - photo Konrad K.

En hiver, on parle généralement de "beau temps" quand la météo est clémente et que le soleil est au rendez-vous. Cela ne fait pas débat. En revanche, il y a débat lorsque les conditions anticycloniques, sèches et chaudes s'installent durablement durant la saison estivale.

En effet, le "beau temps" durable en été peut engendrer des épisodes de sécheresse aux conséquences dramatiques et les températures trop élevées peuvent être pénibles à vivre. Dans ces conditions, on peut estimer qu'un soleil de plomb sous une température caniculaire est en réalité du mauvais temps et que le retour de la pluie après une longue période de sécheresse constitue une "amélioration pluvieuse" et non pas une "dégradation pluvieuse".

Avec des étés de plus en plus chauds et secs, il convient d'employer la notion de "beau temps" avec parcimonie durant la saison estivale. Les agriculteurs font souvent cette remarque et on ne peut que leur donner raison.